ころんくん

ころんくん

今回の記事は、三種の神器の一つ「草薙剣」(別名:天叢雲剣)について詳しくご紹介して行きたいと思います。

草薙剣は、古代日本において三種の神器のひとつとして熱田神宮に祀られ、

天皇家によって代々継承されてきた由緒正しき日本の宝物です。

三種の神器の中でも多くの記述が残っているため様々なエピソードが伝えられています。

この記事では、草薙剣がどのようにして日本の歴史に登場し、どのような歴史を辿ってきたのかをお伝えしています。

草薙剣をよく知りたいと思っている方はぜひ最後まで読み進めていってください!

目次

【草薙剣とは】須佐之男命が八岐大蛇から手に入れた神剣!

古代日本において三種の神器「八咫鏡」「草薙剣」「八尺瓊勾玉」は代々天皇によって天皇の証として継承されてきました。

草薙剣は天皇の持つ武力の象徴でもあるとされています。

現在では、熱田神宮に本物が御神体として祀られ、その形代を天皇家が所持しています。

主に皇位継承や新嘗祭の儀式に草薙剣をはじめとした三種の神器が使われます。

草薙剣の登場は古事記や日本書紀に記述されている「須佐之男命の八岐大蛇退治」が初登場のようです。

その神話をかいつまんでお伝すると、

出雲国の肥河というところにやってきた須佐之男命は老夫婦とひとりの娘と出会います。

須佐之男命が話をかけると八岐大蛇という胴体一つに八つの頭と八つの尾がある怪物が毎年村を襲いその度に娘を食べてしまうとのことでした。

老夫婦にはもともと8人の娘がいましたがすでに7人の娘が犠牲になっており、これから最後の娘を八岐大蛇の生贄として捧げるようです。

須佐之男命は八岐大蛇を退治する代わりにその娘を妻として迎え入れたいと言いました。

その娘は綺麗な娘で名を「櫛名田比売」と言います。

老夫婦はその申し出を受け入れ、須佐之男命は八岐大蛇退治の準備に取り掛かります。

須佐之男命は八つの大樽と強い酒を用意するようにと言います。

八岐大蛇が現れると言われる場所に八つの大樽を並べ、その中に強い酒を注ぎ入れ、岩陰に隠れ八岐大蛇が現れるのを待ちます。

しばらくすると大きな足跡を鳴らしながら八岐大蛇が現れ、生贄である娘を探します。

しかし、そこには娘ではなく酒が並んでいたので八岐大蛇は前祝いとして八つの頭で大樽の酒を飲み始めます。

あまりにも強い酒だったため八岐大蛇はすぐに酔っ払い始め、ヨロヨロとよろめき出しました。

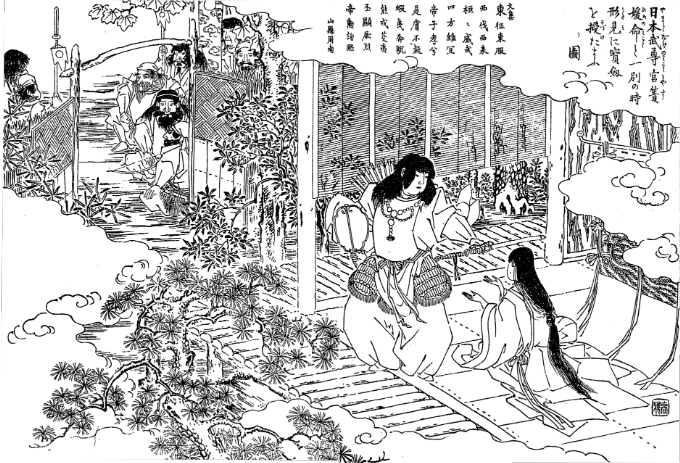

そこへ須佐之男命がいき良いよく現れ、腰にさしていた「十握剣」を鋭く抜き、八岐大蛇の首を次々に跳ねて退治していきました。

その時、尻尾を切ろうとした際に十握剣が弾き返され刃がかけたようです。

不思議に思った須佐之男命はその尻尾を割いて中を見てみると一本の立派な剣が入っていました。

これが「草薙の剣」だと言われています。

須佐之男命は自分の十握剣が欠けるほどの立派な剣だったので喧嘩中だった姉の天照大御神に和解の意味も込めて草薙剣を高天原へ送り、草薙剣は歴代天皇へと代々継承されてきました。

八岐大蛇退治伝説は何を伝えているのか?

お分かりの通り、須佐之男命の八岐大蛇退治伝説はフィクションの可能性がかなり高い事がわかります。

大昔のことなので恐竜の生き残り的なのがいたのかも知れませんので100%フィクションとは言えませんが・・・

ここではこの神話はフィクションとして話を進めて行きます。

では、須佐之男命の八岐大蛇退治伝説は実際のところ何を伝えたかったのか?

あくまで考察の域は出ませんが、おそらく出雲国の「自然災害」「鉄の精錬技術」「支配構図」の三つを描いているのだと思います。

出雲国は現在でいうところの島根県から鳥取県のあたりをそう呼んでいました。

八岐大蛇伝説の舞台となった肥河は島根県を流れる「斐伊川」だと言われています。

斐伊川は多くの支流があり、たびたび反乱を繰り返していたことから恐ろしい八岐大蛇をイメージしたのかも知れません。

また、出雲国では鉄の生産が盛んだった事がわかっており、

精錬された強い剣が存在し、草薙剣として象徴されたのかも知れません。

須佐之男命が草薙剣を天照大御神に渡したことは出雲国が古代高天原の傘下になったことを伝えていることが連想できます。

【ヤマタノオロチ伝説】神話が伝えるヤマタノオロチの正体とは!?

【ヤマタノオロチ伝説】神話が伝えるヤマタノオロチの正体とは!?

草薙剣はどこにある?2000年以上の時を得た軌跡を辿る

ここからは八岐大蛇伝説で登場した草薙剣がどのような歴史を辿ってきたのかを見て行きます。

三種の神器として天孫降臨

須佐之男命から天照大御神の手に渡った草薙剣は瓊瓊杵尊の天孫降臨と共に天照の手から離れます。

これは大国主の国譲り神話後のお話で、天照大御神の孫である瓊瓊杵尊が高天原から地上の国にやってきて繁栄していく始まりのお話です。

その時に、孫を思うおばあちゃんである天照大御神が天上の国の一族の証として渡したのが三種の神器です。

この出来事から三種の神器は代々継承されるようになって行きます。

天皇の元を離れ伊勢の地へ

第10代崇神天皇の御代に草薙剣は天皇のもとを離れます。

瓊瓊杵尊の時代から三種の神器は次世代の天皇へ継承され宮中にて大切に祀られてきました。

しかし、古墳時代の崇神天皇の御代に疫病が大流行し、これは天照大御神である八咫鏡の祟りだと恐れられ、

八咫鏡と草薙剣が初めて天皇の元から離れ別の場所で祀られるようになります。

(この時に八咫鏡と草薙剣のレプリカが作られたと言われています)

様々なところを転々とした八咫鏡と草薙剣は最終的に伊勢の地に鎮まりました。

これが伊勢神宮創建の一連の下りでもあります。

ヤマトタケルと共に東国を征伐

伊勢の地に移された草薙剣はヤマトタケルの手に渡り東国征伐のお供となります。

第12代景行天皇の御代に息子であるヤマトタケルが景行天皇の命によって東国(関東一帯)を治める遠征に出かけます。

その道中に伊勢の地に立ち寄り、伊勢神宮の祭祀を行っている叔母である倭姫を訪ねます。

その時に草薙剣がヤマトタケルに渡り、東国征伐の旅の相棒となりました。

尾張国の熱田に祀られる

東国征伐を終えたヤマトタケルは尾張国で出会った宮簀媛という娘と結婚し、尾張国に住むようになります。

しかし、次の仕事が入ってしまい伊吹山へ行くことになりました。

ヤマトタケルは最愛の妻をひとりおいておくのは不安だったようで共に死戦を乗り越えた草薙剣をお守りがわりに宮簀媛に手渡し、尾張国を離れます。

ですがヤマトタケルはこれを最後に亡くなってしまいます。

宮簀媛は三種の神器でもある草薙剣を自分が持っていることは望ましくないと判断し、相応しい場所を探し、熱田の地が最適と判断しそこへ草薙剣を祀ることにしました。

この地が現在でいうところの熱田神宮となります。

それ以来、草薙剣は熱田神宮の御神体として2000年近く祀られ続けています。

熱田神宮に三種の神器「草薙剣」があるのはなぜ?歴史と理由をわかりやすく解説!

熱田神宮に三種の神器「草薙剣」があるのはなぜ?歴史と理由をわかりやすく解説!

草薙剣の逸話

それでは草薙剣に関する様々な逸話をご紹介して行きます。

三種の神器の中でも一番記述が多く興味深いものがたくさんです。

草薙剣盗難事件!?

飛鳥時代天智天皇7年(668年)に熱田神宮から草薙剣が盗難された事件が発生しました。

日本書紀によると沙門道行という僧が草薙剣を熱田神宮から盗み出し、新羅へ逃亡を図ったようです。

しかし、逃亡中に道に迷うなどして逃亡に失敗してしまいます。

草薙剣は無事返還され、しばらく熱田神宮ではなく天皇の住まう宮中に祀られました。

源平の合戦で壇ノ浦に沈んで喪失した!?

平安時代の末期の出来事に平家と源氏の争いがありました。

その最終局面に壇ノ浦の戦いがあり、平家側について逃亡していた安徳天皇が逃げられないことを悟り、関門海峡へ三種の神器と共に身投げしてしまいました。

その後、捜索されるが八尺瓊勾玉のみ発見され八咫鏡と草薙剣は喪失。

しかし、鏡と剣は形代だったため、再度レプリカを作成したようです。

(本物は伊勢神宮と熱田神宮に祀られていた)

草薙剣を見てしまうと鼻血が出て死んでしまう!?

草薙剣はいつの時代からか本物を直接目にしてはいけないと言われるようになって行きました。

一説によると熱田神宮の神官の一人がこっそりと御神体である草薙剣を見ようとし

箱を開けると紫色に輝く閃光が箱の中から光放ち、その神霊によって神官はたちまちに目がくらみ鼻血が垂れて死んでしまうとされています。

草薙剣の名付け親はヤマトタケルだった!?

草薙剣は別名:天叢雲剣と言われています。

ヤマトタケルが東国征伐の戦中に駿河国で焼き討ちに合いました。

この時に天叢雲剣で燃え盛る草木を薙ぎ倒し、火の手から難を逃れたことから天叢雲剣は草薙剣へと変わっていったという説があります。

ちなみにその現場は「焼津」という地名になったとか・・・

草薙剣を感じに熱田神宮へ参拝しよう!

草薙剣の始まりから現在に至るまでの様々な出来事をまとめてみました。

三種の神器の中でも一際、その存在がいつの時代も色濃く残っており重要視されてきた剣です。

人の歴史は争いの中で発展してきたものでもあるので剣はその象徴とも言えます。

故に力を求めた人々の思いが草薙剣に集まり、大きなものへとなっているのかも知れません

それが熱田神宮に祀られているのだから熱田神宮はパワースポットと言って何の問題もないと思います。

何かを始める時や力を授かりたい時などは熱田神宮へ参拝してみると草薙剣の溢れる力を授かれるかも知れませんね!

神社の図鑑では熱田神宮の参拝を楽しむための情報を多数記事にしているので参考にしてみてください!