ころんくん

ころんくん

御朱印図鑑に登録する今回の御朱印は「萱津神社」です。

漬物の発祥の地と云われ、全国で唯一の漬物の神様をお祀りしている珍しい神社です。

香の物殿と呼ばれる場所には野菜の漬物石があったりととても面白い神社です。

また、「連理の榊」を御神体としていて縁結びにも非常にご利益があるとされています。

神社好きなら是非訪れて参拝しておきたい神社です。

- 萱津神社の御朱印

- 萱津神社の御朱印の頂き方(場所・金額・受付時間)

- 萱津神社の見どころ

目次

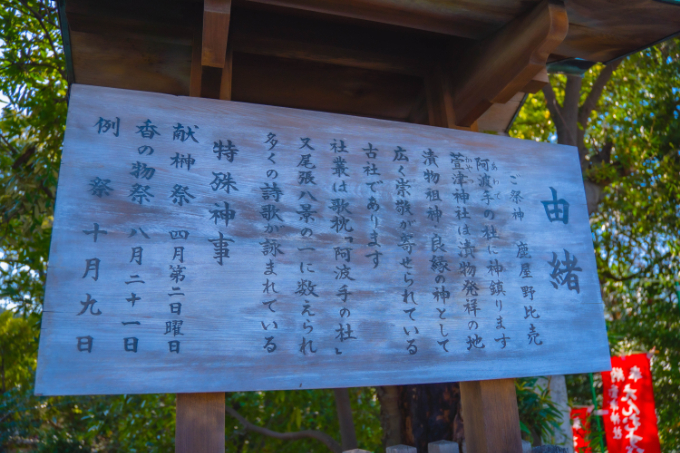

萱津神社ってどんな神社?

萱津神社は日本で唯一「漬物の神様」をお祀りしている珍しい神社です。

漬物といえば僕たち日本人にとって当たり前のように食卓に並ぶものです。

いわば日本人の心と言っても過言ではありませんね。

言い伝えによれば、五穀豊穣を願うために野菜を萱津神社に奉納していたところ

塩と一緒に収めた野菜が塩漬けとなったことが漬物の起源と言われているようです。

毎年8月21日には香乃物祭という祭事が香乃物殿前で行われています。

この祭事では漬物発祥の御神威を称え漬物文化の興隆を祈るお祭りです。

この日は全国から漬物関係の業者や漬物となる野菜の生産者などが参列して賑わうようです。

また、萱津神社は縁結びにもご利益があり

境内にある「連理の榊」は榊の木同士が寄り添い一つになっている珍しいものとなっています。

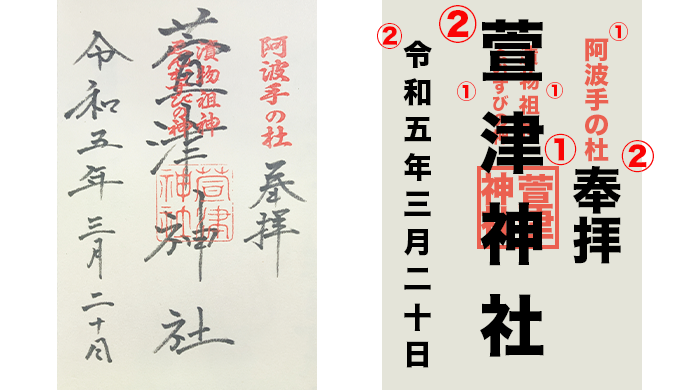

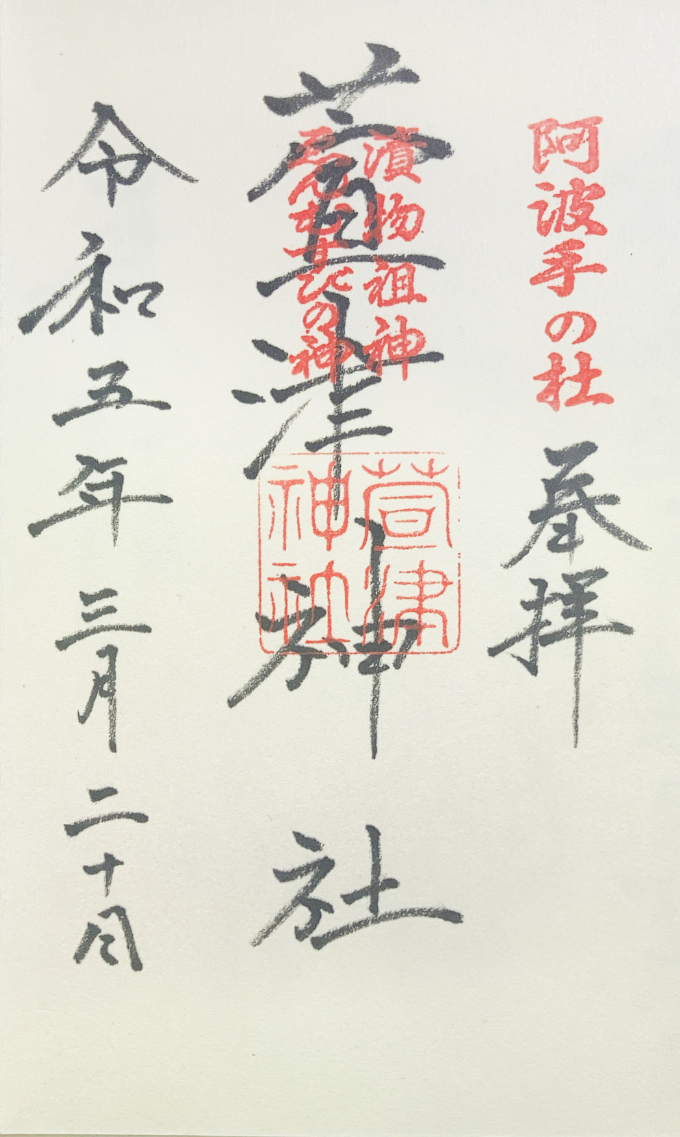

萱津神社の御朱印

とても気さくな神職さんが書いてくれました。

僕がいろいろ質問しても詳しく丁寧に

そしてプラスαの情報も付け加えて教えてくれました。

日本武尊が伊吹山で負傷し、萱津神社へ辿り着きます。

その時、妻である宮簀媛命に遺言を届けさせます。

それを見た宮簀媛命はすぐに萱津神社へ向かうが日本武尊は伊勢の方に旅立った後だった。

宮簀媛命は悲しみの姿をみた人たちは萱津神社の森を「不遇(あわで)の森」と呼ぶようになりました。

こうした背景から悲しい恋の歌として和歌の枕詞で江戸時代に多く使われていた言葉です。

萱津神社の御朱印の頂き方

萱津神社の御朱印は駐車場正面にある萱津会館でいただくことができます。

平日だととても静かで一見誰もいないかと思うかもしれませんが

窓越しまで行って声をかけると人が出てきてくれます。

初穂料:300円

受付時間:9時〜16時30分

萱津神社の見どころ

萱津神社に行ったら見ておきたい見どころをご紹介します。

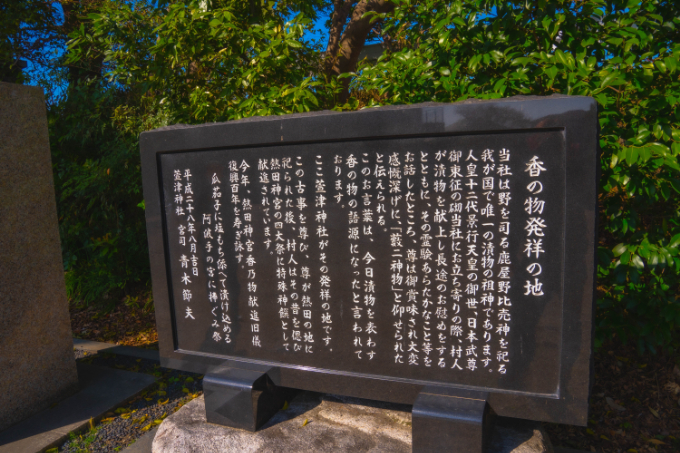

漬物発祥の地「香の物殿」

初めの章でお伝えした毎年8月21日行われる祭事の舞台となるところです。

かつてここに野菜と塩を一緒に入れた壺を奉納したところ漬物となって人々に衝撃をもたらした現場です。

香の物殿の前には野菜の形をした漬物石があるので面白いです。

萱津神社に訪れたらこれを見ないとね!

ちなみに僕は梅干しが大好きなので「梅干しが一生食べれますように」と祈願しました!

縁結びの御神木「連理の榊」

萱津神社の御神木でもある連理の榊は文字通り二本の榊が一本の榊になっている不思議な木です。

榊は神道においてもとても神聖な木で、榊の葉は祭事などに使われる玉串として使われています。

それぞれの木が一つになっているということから縁結びのご利益が期待できるようです。

御朱印を頂く時に教えてもらったことなのですが

元々、連理の榊は本殿を正面に見た時の右側に自生していたものだったようです。

それを今の場所に移動して祀っています。

さらに榊は年輪が広いため連理になりにくい植物みたいで

それがこうして連理になっていることからより一層縁結びという考えが強くなったと伝えられているらしいです。

会館横にある池のところに連理の白樺があるので縁結びに大きな力が働く場所なのかもしれませんね。

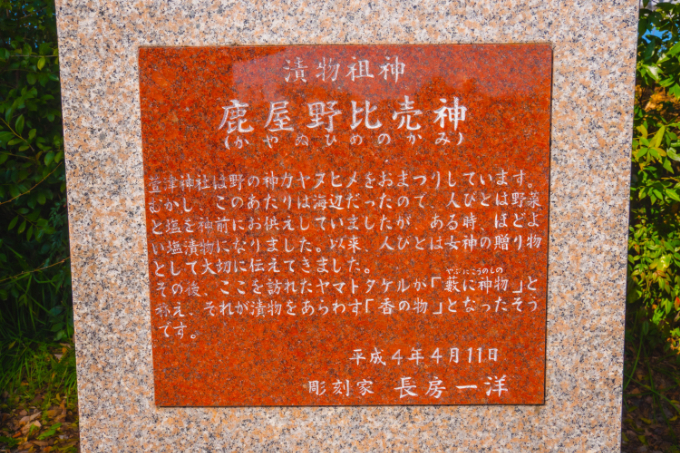

金ピカの鹿屋野比売神像

萱津神社の御祭神である鹿屋野比売神を像としてみることができます。

漬物をこの世に授けた恵みの神でもある漬物祖神です。

駐車場にいるのですぐわかると思います。

【参拝紀行】萱津神社の境内を散策!

それでは僕が萱津神社に訪れたときの様子をご紹介していきたいと思います。

萱津神社は清洲城の横を流れる五条川沿いにありました。

正面の入り口には伊勢鳥居を構え

階段を降りていくスタイルのようです。

神社は大概登り階段なのですが

隣が川ということもあって堤防から降りていくタイプなんですね!

階段を降りて振り返ってみるとなんかいい感じの雰囲気だったので一枚写真をパシャリ

階段を降りるとすぐそこには拝殿があります

手水舎で手を清めようとしたのですが水が流れていなかったのでやったつもりで参拝しに向かいます!

物事は臨機応変に!わら

参拝作法は二礼二拍手一礼

漬物大好きなのでこれからもよろしくお願いします!

特に梅干し♡

漬物に感謝の気持ちを伝えることができました!

ではでは、他にもみていきます!

萱津神社は漬物発祥の地とも言われているので

その漬物が誕生したと言われている「香の物殿」に行ってみたいと思います。

ありました!

こちらです!

ユニークな漬物石もあって面白いですね!

昔、ここで漬物が偶然出来たと思うとなかなか考え深いものがありますね!

萱津神社は縁結びにもご利益が期待できる神社です。

連理の木の御神木も拝見しておきます!

絵馬にはたくさんの人が想う人と結ばれたいと願いを込めて書き連ねていました。

結構な絵馬なので地元では縁結びで有名なのかもです!

他にも境内には

商売繁盛・必勝にご利益のある「金山社」

金運アップにご利益のある「銭神社」

武運向上・道ひらきにご利益のある「八釼社」

健康長寿にご利益のある「白髪社」があります

これらは元々別の場所にあった神社だったのですが

いろんな都合によって萱津神社の境内にお引越しをしてきたようです。

最後に御朱印を頂に社務所のある会館へ向かおうとした時、

西陽に照らされて金ピカにひかる像を発見!

どうやらこれは御祭神である「鹿屋野比売神」のようでした。

イメージ像とはいえ金ピカはなかなかですね!わら

無事御朱印も頂くことが出来ました。

なかなかユニークな神社だという思いました。

全国で漬物を祀る神社はここだけというだけあって

面白かったです!

ちなみに!

余談ではあるのですが

御朱印を頂いた時に神社の人に池のそばにも連理の木があると教えてもらいました

連理の木が生えるということは何かしらパワーのある土地なのかもしれません。

すぐ外の境外にはこんな神社がありました

石の賽銭箱は珍しい!

萱津神社の行き方

| 住所 | 愛知県あま市上萱津車屋19 |

| アクセス | 名古屋駅より名鉄本線須ケ口(急行停車)駅より徒歩15分

東京方面より東名阪甚目寺南ICより約10分 大阪方面より東名阪大治北ICより約10分 |

| 駐車場 | あり |

それでは気をつけていってらしゃーい!