ころんくん

ころんくん

今回の記事は、日本神話に登場する三種の神器の一つ「八咫鏡」について詳しくご紹介して行きます。

八咫鏡は天岩戸伝説で天照大御神を岩戸の外へ出すために作られた鏡と言われています。

その後、天照大御神を象徴する鏡として古代日本の時代から天皇家が代々継承してきました。

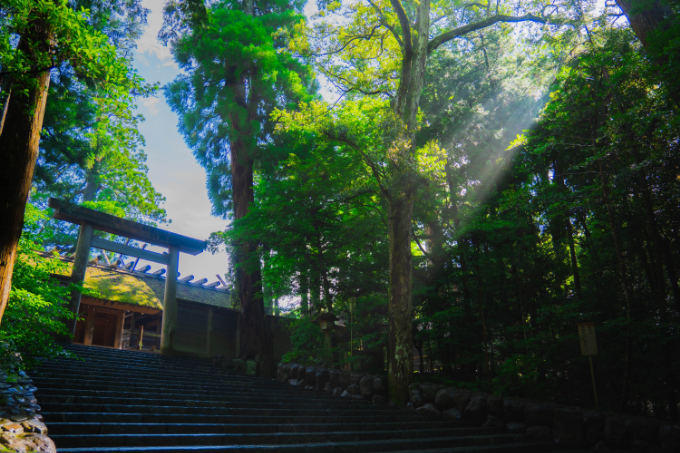

現在では伊勢神宮の内宮の御神体として祀られ、時代を超えてたくさんの日本人が手を合わせてきた歴史があります。

この記事では、八咫鏡の歴史や具体的にどんな姿形をしているのかを解き明かしているので

ぜひ最後まで読み進めていき八咫鏡を知ってもらえれば幸いです。

当サイト「神社の図鑑」では他にも三種の神器「草薙剣」「八尺瓊勾玉」についても記事にしているので興味のある方はぜひ拝見して行ってみてください!

【三種の神器 – 草薙剣】古代より熱田神宮に鎮まる伝説の神剣

【三種の神器 – 草薙剣】古代より熱田神宮に鎮まる伝説の神剣  【三種の神器 – 八尺瓊勾玉】勾玉がどうして三種の神器として選ばれたのか?

【三種の神器 – 八尺瓊勾玉】勾玉がどうして三種の神器として選ばれたのか?

目次

【八咫鏡とは】天照大御神を象徴とする伊勢神宮の御神体

八咫鏡は古代日本より天照大御神の神霊が宿るとされ、天皇家が代々皇位継承とともに受け継いできた宝物と言われています。

日本神話によると、天岩戸隠れ伝説で天照大御神を岩戸から呼び出すために作られたことが起源とされています。

その後、天照大御神は孫である瓊瓊杵尊が地上へ降り立つ際に、「この鏡を私だと思って祀りなさい」と言われ、八咫鏡を授けたとされています。

古墳時代には、八咫鏡の神霊が強すぎるとされ、よりふさわしい場所として伊勢の地が選ばれ

八咫鏡を御神体とした伊勢神宮が創建されました。

以降、八咫鏡は伊勢の地に2000年近く鎮まり、皇室と日本の繁栄を守ってきたとされています。

八咫鏡の大きさや形

八咫鏡の姿形についてお伝えしていきたいところなのですが

実は古代より三種の神器は非公開となっていて誰もみたことがないものとなっています。

所有者である天皇ですら謁見を禁止されている秘宝です。

考古学などの見解によると八咫鏡は青銅製の円鏡で、「八咫」という言葉は、一般的に「大きい」「多い」といった形容詞として用いられ、具体的な数値を示すものではないと推測されています。

また一説には、古代の長さの単位である「咫(あた)」を円周の単位と考え、直径約2尺(約46cm)、円周約147cmの円鏡を意味するという説もあります。

しかし、考古学者である原田大六によれば

『延喜式』伊勢大神宮式、『皇太神宮儀式帳』において、鏡を入れる桶代の内径が「一尺六寸三分」(約49cm)としており、46.5cmの大型内行花文鏡を納めるにはちょうど良い大きさであることから。原田によれば「御鎮座伝記を読み解いてみると、約三回ほど内宮の火災があり、このいずれかに焼失してしまい(一度だけとは限らないかも、とも)、その時に新たに作り直された八咫鏡は、現在に残る桶代(御神体の入れ物)の大きさから推定して、直径46.5cmの大きさではなくなっている」という。 Wikipediaより引用

つまり、どこまで考察されていても想像の域を出ないということになります。

【八咫鏡の歴史】どうして伊勢にやってきた?

それではここからかは八咫鏡の歴史について順を追って見ていきたいと思います。

天岩戸伝説

上の章でも触れましたが、八咫鏡は天岩戸隠れ伝説で天照大御神を岩戸から呼び出すために作られた鏡だと言われています。

神話では須佐男が高天原で大暴れしたことによって

弟の責任を取るために岩戸へ隠れてしまった天照。

太陽神である天照が隠れてしまったので世界は暗闇に包まれてしまいました。

高天原の神々はなんとかして天照に岩戸から出てきてもらいたく天安河原というところで会議を開きました。

知恵の神である思金神(オモイカネノカミ)が「伊斯許理度売いしこりどめに命じて天の金山(かなやま)の鉄を使い鏡を作らせ、玉祖命たまのおやのみことに命じて、たくさんの勾玉まがたまを貫き通した長い玉の緒を作らせました。」

この時作られた鏡と勾玉が三種の神器である「八咫鏡」と「八尺瓊勾玉」と言われています。

こうして作られた八咫鏡は作戦を実行する中で天照が岩戸から顔を覗かせた時に天照を写し出し、見事岩戸から天照を引き摺り出すことに成功しました。

天孫降臨 ~三種の神器~

天岩戸伝説から時が流れ、出雲の国譲り神話を終え、天照の孫である瓊瓊杵尊が地上の国へ天孫降臨される時の話になります。

地上の国を治めるために派遣されることとなった瓊瓊杵尊は自身が天照の一族だという証明として、天照から三種の神器である「八咫鏡」「草薙剣」「八尺瓊勾玉」を授かりました。

この時、天照は「この鏡を私だと思って祀りなさい」と伝えたとされています。

故に、八咫鏡は天照そのものとして考えられるようになっていきます。

宮中からの遷座

瓊瓊杵尊から三種の神器が子供へと継承されていき、ひ孫の代になると神武天皇が初代天皇として即位されます。

それまで三種の神器は天皇自らが大切に祀りあげていたのですが、10代崇神天皇の時代になると八咫鏡は天皇の元から遷座(離れる)することとなります。

当時、百姓の流離や背叛など国内情勢が不安になった際、崇神天皇はその原因が天照大神・倭大国魂神の2柱を宮中に留めていたことであると考えました。

そこで天照大神は娘の豊鍬入姫命につけて倭の笠縫邑に祀らせ、磯堅城の神籬を立てました。

(一方、倭大国魂神は渟名城入姫命につけて祀らせた祟りによって髪は抜け落ちて体も痩せて失敗している。)

この出来事から八咫鏡はふさわしい場所を求めて東海・近畿を旅することになります。

新天地 ~伊勢~

宮中からの遷座した八咫鏡は豊鍬入姫によって倭笠縫邑に祀られました。

数十年の間、静かに鎮座していたのですがさらに理想の鎮座地を求めることとなり東海・近畿を旅することになりました。

豊鍬入姫は八咫鏡とともに丹波国(京都)や紀伊国(和歌山)などを巡ったが天照大御神にふさわしい場所は見つからず、後継に第11代垂仁天皇の娘である「倭姫」に後を託します。

倭姫は近江(滋賀)・美濃(岐阜)・尾張(愛知)などを巡り伊勢に入りました。

伊勢の五十鈴川のほとりに到着した際、天照大御神から

「この神風(かむかぜ)の伊勢の国は常世の浪の重浪(しきなみ)帰(よ)する国なり。傍国(かたくに)の可怜(うまし)国なり。この国に居(を)らむと欲(おも)ふ」

という神託が下されます。

これは、「この伊勢の国は、神風の吹く美しい国であり、永遠の理想郷である。私はこの国に鎮まりたい」という意味と解釈され、この神託に従って、伊勢の地に内宮(皇大神宮)が創建されたと伝えられています。

それ以降、現在まで八咫鏡は伊勢の地に鎮座し続けています。

【番外編】八咫鏡にはヘブライ語が記されている!?

最後に八咫鏡のルーツについてお伝えして今回の記事を終えたいと思います。

八咫鏡は誰もみたことがないと上記の章で記述しましたが

公式な記録であありませんが明治時代に八咫鏡を見たという人物がいたようです。

それは明治天皇と文部大臣「森有礼」と元海軍将校「矢野祐太郎」という人物です。

なぜ八咫鏡を見れることになったのかは不明ですがそのように言われています。

文部大臣「森有礼」と元海軍将校「矢野祐太郎」の発言によると鏡にヘブライ語が刻まれていたと証言したようです。

ヘブライ語はユダヤ人の言語だということは有名な話です。

つまり、伊勢神宮に祀られている八咫鏡にヘブライ語が本当に刻まれていたとすると

古代日本とユダヤとの関係が見えてくることになります。

一昔前から日ユ同祖論と言われる思想が一部の歴史学者から囁かれていました。

これは日本人とユダヤ人は同じ祖先を持った民族だという説です。

ここでは詳しくお話ししませんが日本人とユダヤ人には類似点が多いとされています。

実際に三種の神器もユダヤ教に存在していて紀元前7世紀ごろに起きた北イスラエル王国と南ユダ王国の争いから逃れたユダヤ民族が日本にやってきて独自の文化を発展したとも考えられています。

もし本当に八咫鏡にヘブライ語が刻まれていたとしたら日本人のルーツに大きな影響がもたらされるのかも知れませんね。

まとめ

八咫鏡について現在わかっている様々な事柄をまとめてみました。

三種の神器である八咫鏡は天照大御神を象徴とする日本人にとってとても重要で尊い存在であることはなんとなく理解できたのではないでしょうか。

八咫鏡について深く理解した上で伊勢神宮へ参拝するといつもと違った雰囲気を感じ取ることができるかも知れません。

ぜひ、お伊勢参りへ足を運んだ際は八咫鏡の存在を意識して参拝してみてください!