ころんくん

ころんくん

今回の記事は、江戸時代の熱田神宮と今の熱田神宮の境内を徹底比較してみました。

熱田神宮は昔から「草薙剣を祀る神社」として知名度が高く、全国から参拝に足を運ぶ人で賑わっていました。

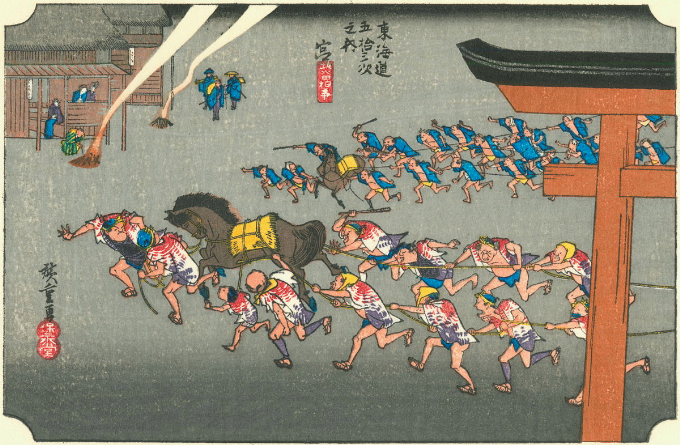

特に江戸時代には「東海道」が徳川家康の命によって整備されたことで交通の便が向上し

「宮宿」という東海道最大の規模を持っていた宿場町があったことで熱田神宮は過去最大のピークを迎えていました。

しかし、第二次世界大戦が勃発すると昭和20年に名古屋空襲の被害に遭い

名古屋一帯が火の海になりました。

当然、熱田神宮もその被害に遭い、当時の建物がほとんど消失してしまったそうです。

現在の熱田神宮はその後の復興によって再建されたもので

江戸時代の頃の熱田神宮とは境内の様子がガラリと変わっています。

現在の境内も当然素晴らしいのですが

この記事では過去の熱田神宮にスポットを当てて、

当時と現代を比較して熱田参拝に訪れた時の一つの楽しみ方だと思ってもらえたらと思います。

目次

江戸時代と今の熱田神宮の境内を徹底比較!

江戸時代と今の熱田神宮の境内を徹底比較してみたいと思います。

熱田神宮の境内を回るときに江戸時代の境内を思い浮かべながら

「ここには〇〇があった場所だったんだ!」

と想像しながら境内を散策してみると面白いと思います。

現在の熱田神宮境内

まず現在の熱田神宮の境内をご覧ください。

境内全体には「熱田の杜」とも呼ばれる森が広がっており、

自然豊かで神秘的な空気を感じさせてくれます。

境内北側に本宮が鎮座し、ところどころに神社が点在しています。

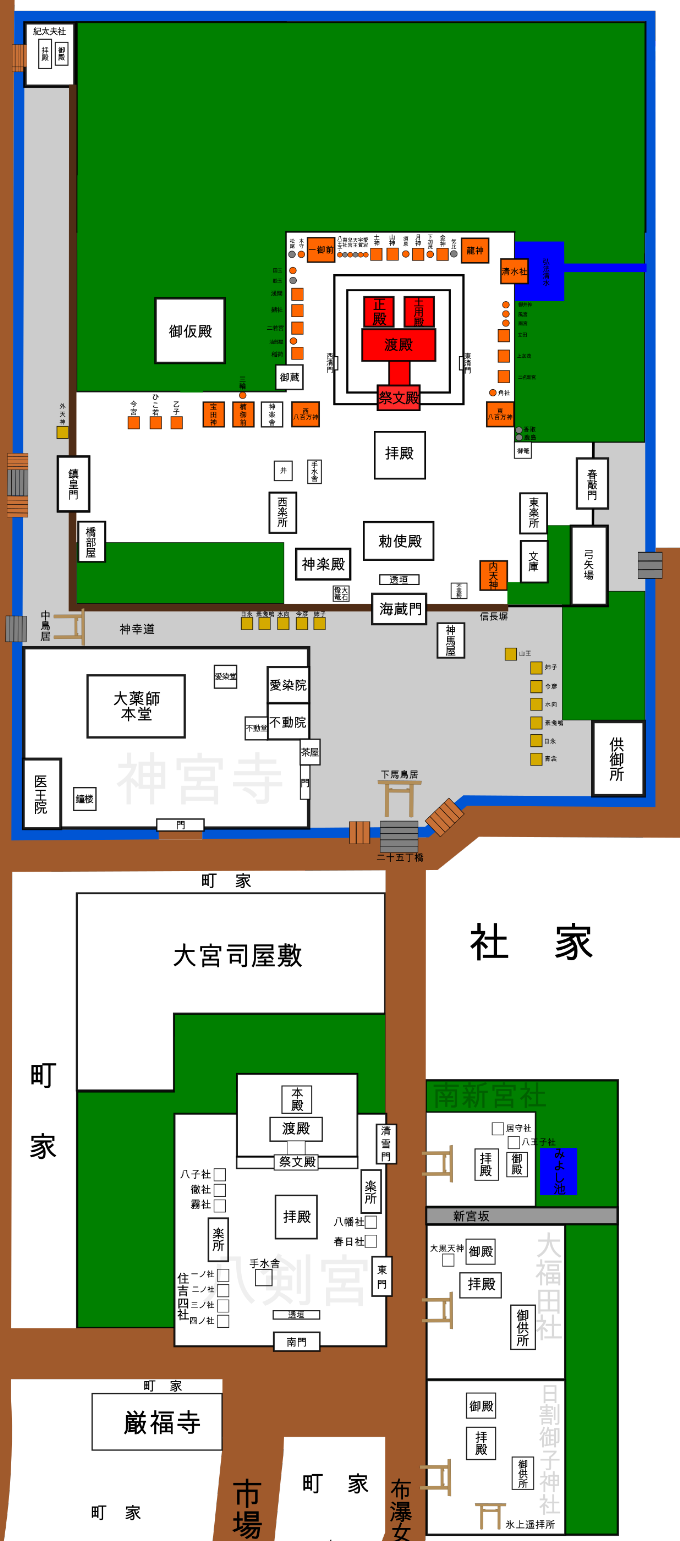

江戸時代の熱田神宮境内

本宮境内周辺

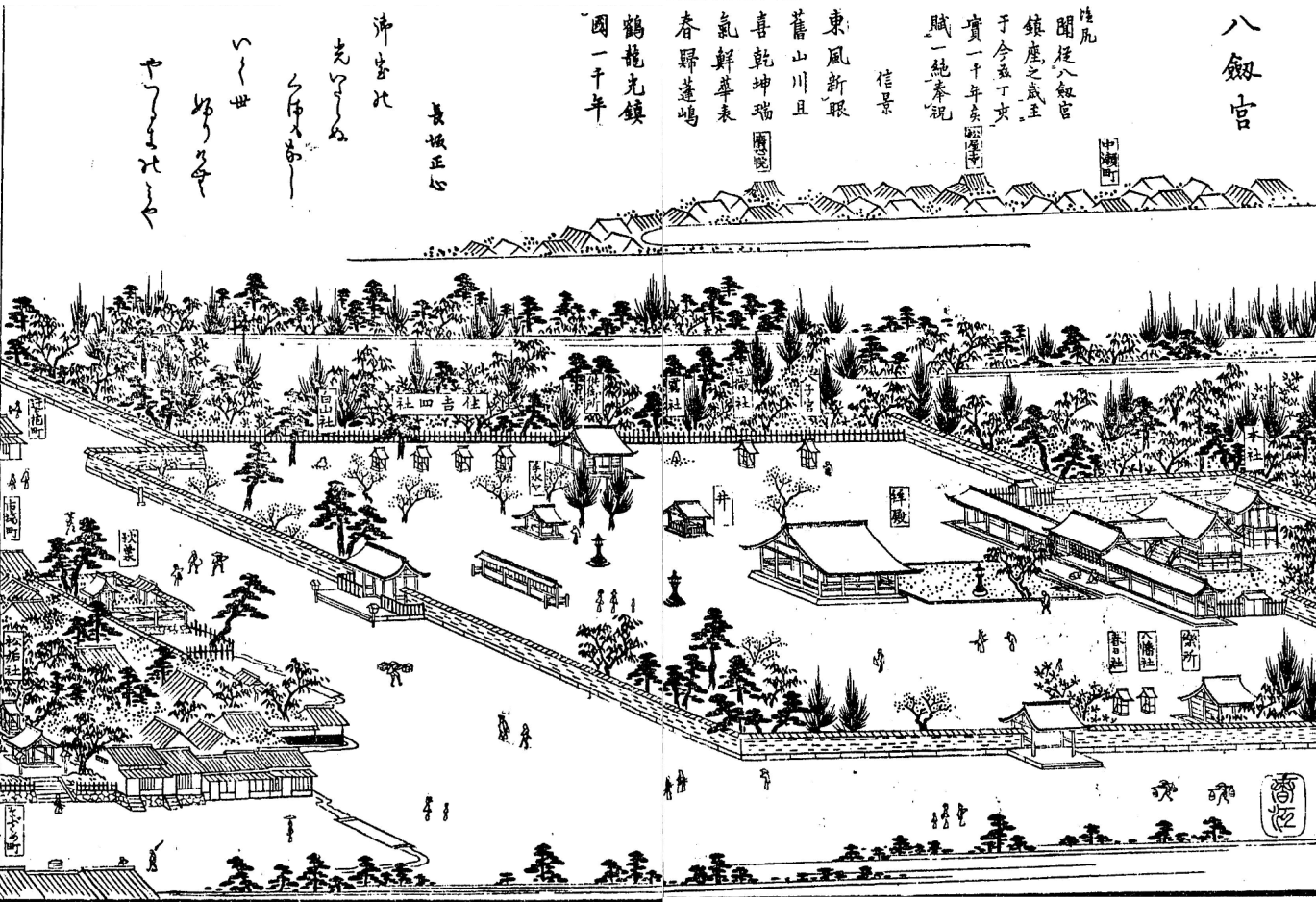

八剣宮境内周辺

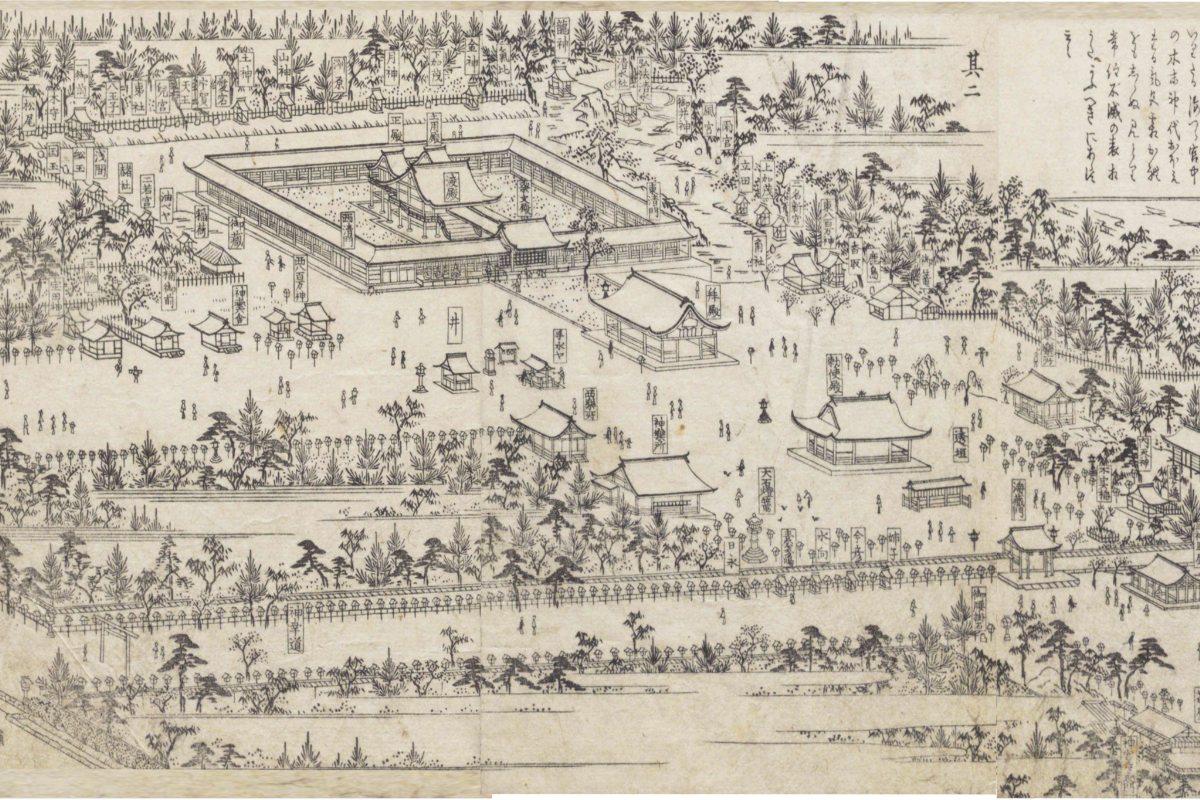

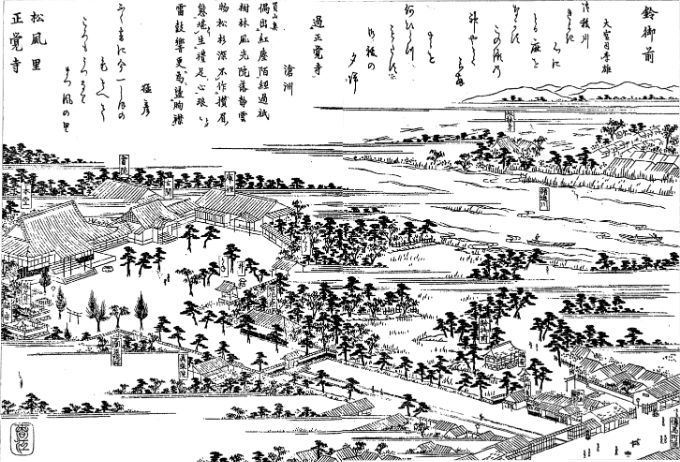

次に見ていただくのは江戸時代の頃の熱田神宮の境内です。

こちらの境内図は江戸時代に刊行されていた尾張国の刊行雑誌「尾張名所図会」という書物から引用したものです。

現在の境内と比べると全く違うことがわかります。

まず、神社の数が圧倒的に違います。

本宮を取り囲む形でたくさんの神社が点在しています。

さらに本宮の建築様式が異なります。

現在の本宮は神明造と呼ばれる建築様式が採用されていますが

江戸時代の頃は、「尾張造」と呼ばれる尾張国独特の建築様式が採用されています。

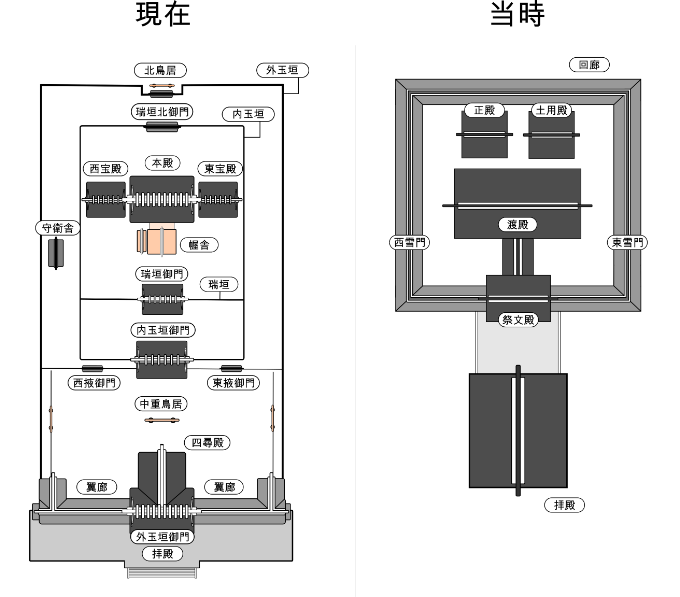

二つの境内を比較

では、具体的に現在の境内と江戸時代の境内をみてどこに何があったのか見ていきます。

当時から残っているものを基準に当てはめてみるとこんな感じです。

まず、現在も変わらず残っているものは「信長屏」です。

信長塀は織田信長が本宮の境内を取り囲む形で寄進した塀で、現在も熱田神宮の見どころとして人気のあるスポットです。

「内天神」から「日割御子神社」の参道を旧参道と呼ばれているので

信長塀と参道を合わせると上記のような形で境内を重ねることができます。

驚きなのが本宮の位置が変わっているという点です。

江戸時代までは現在の神楽殿あたりにあったことがわかります。

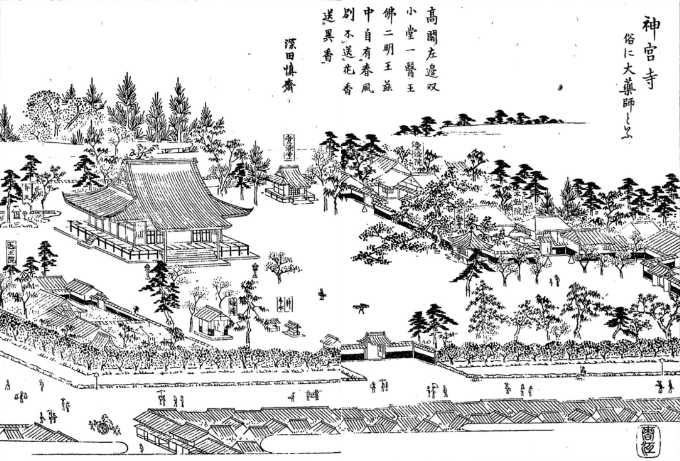

おまけ:熱田神宮境内にあったお寺「神宮寺 大薬師」

熱田神宮の境内にはかつて「神宮寺」と呼ばれるお寺が建っていました。

神宮寺は神仏習合の文化の一つで神様と仏様を同一視する思想です。

神宮寺は「愛染明王」を祀るお寺でした。

神仏習合(本地垂迹説)によると「愛染明王」は熱田大神の本当の姿とされていました。

弘法大師が開祖したお寺と伝わっており、

現在の「手水舎」や「大楠」のあるところ一帯が神宮寺であったと思われます。

熱田神宮の大楠は弘法大師が手植えしたと伝えられている楠なので

大楠はかつてここに神宮寺があったことを今に伝える重要な巨木ともいえます。

これらの配置関係は「神社の図鑑」が独自に調査したもので

事実かどうかの歴史的根拠はありません。

東海道と宮宿を散策!江戸時代最大の宿場町の現在

お次は熱田神宮の境内を飛び出して「東海道」と宿場町「宮宿」の様子をご紹介していきます。

当時の宮宿は、東海道最大の宿場町として賑わいを見せ、

本陣:2軒、脇本陣:1軒、旅籠屋:248軒を擁し、家数:2924軒、人口:10,342人を数えていたそうです。

こちらの章でも「尾張名所図会」に使われている挿絵を使って当時と現在を見比べていきます。

熱田神宮の門前町「宮宿」を散策!江戸時代はどうなっていた!?

熱田神宮の門前町「宮宿」を散策!江戸時代はどうなっていた!?

姥堂・裁断橋

姥堂と裁断橋のあるところは宮宿の入り口あたる場所とされています。

精進川には裁断橋が掛かっており、渡った先には姥堂がありました。

姥堂は精進川を三途の川に見立てて「奪衣婆」を本尊とした円福寺の末寺です。

名古屋空襲によって当時のものは焼失してしまいましたが

その後、再建され現在も姥堂には奪衣婆が祀られています。

現在の「姥堂」と「裁断橋」の様子

鈴御前(鈴之御前神社)

かつて、鈴御前は東海道を旅してきて熱田へ参拝する前にお祓いを受ける場所でした。

当時は正覚寺の境内入り口脇にありましたが

戦後、現在地へと移され今に至ります。

現在の鈴御前周辺

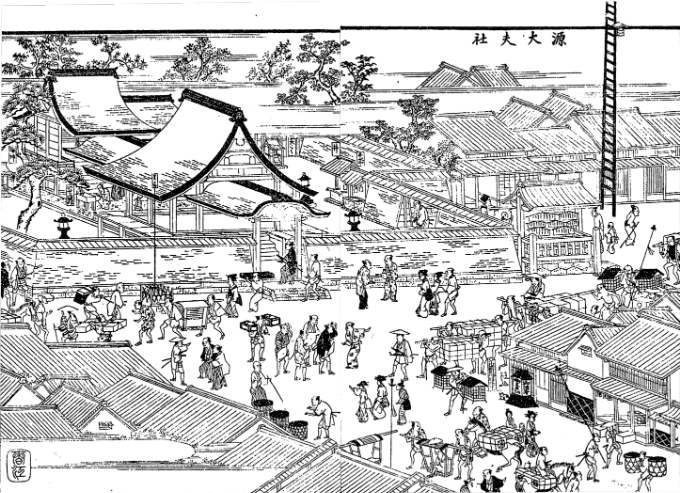

源大夫社(上知我麻神社)

源大夫社は熱田神宮摂社七社に数えられる神社です。

現在は源大夫社ではなく、上知我麻神社と呼ばれています

当時は境内ではなく、東海道と美濃路の追分に鎮座しており、

知恵の神として人々から崇敬を集めていました。

現在の「源大夫社」跡地の様子

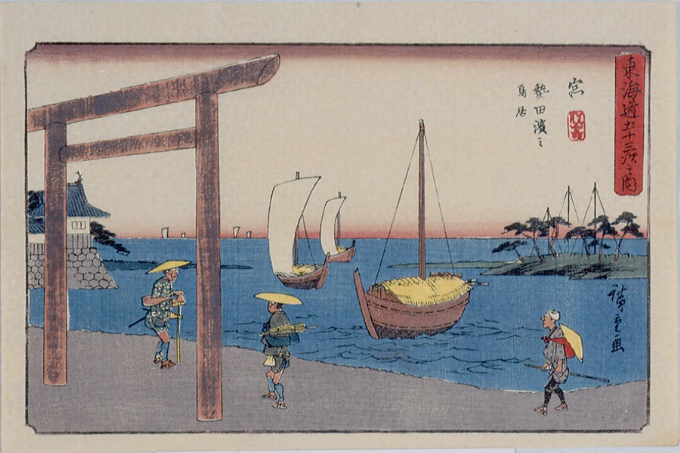

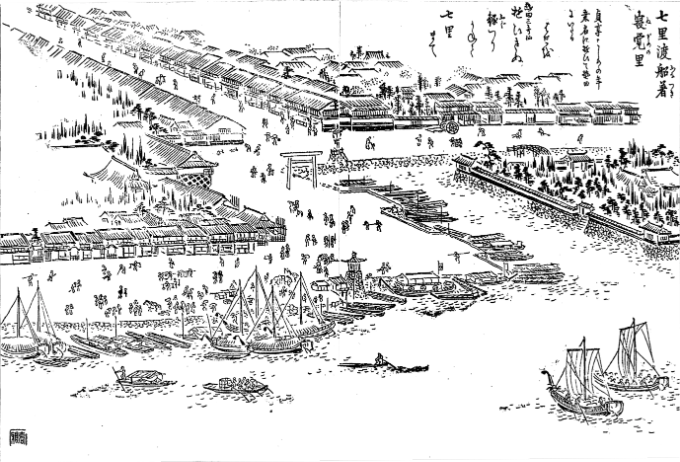

熱田湊・七里の渡し

熱田湊は尾張国最大の港町でもあり、熱田神宮や東海道・美濃路を利用する人で大変に賑わっていました。

東海道唯一の海路「七里の渡し」があり、三重県の「桑名宿」とを船で結んでいました。

現在の熱田湊の様子

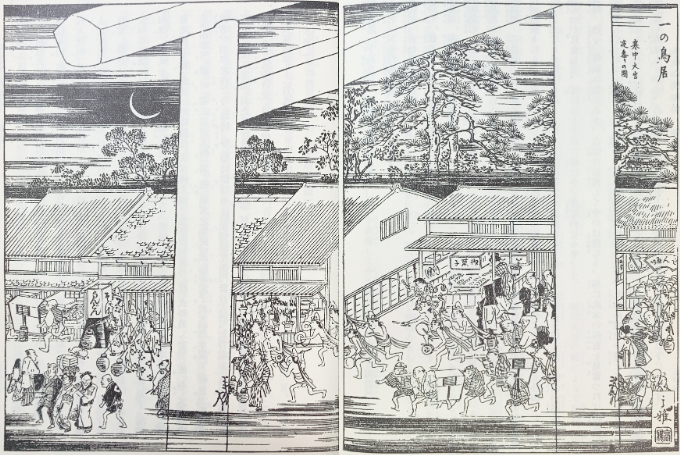

熱田神宮にもあった!10m超えの幻の巨大鳥居

有名な神社の参道には大鳥居が入り口に立っていることがよくあります。

熱田神宮も有名な神社なので大鳥居があってもいいと思うのですが

残念ながら現在の境内や参道には大鳥居はありません。

しかし、江戸時代まで時代を遡るとやっぱり熱田神宮にも大鳥居がありました。

尾張名所図会にしっかり大鳥居の存在が記されており、名古屋城へ向かう美濃路(現在の国道19号)に建っていることがわかります。

大鳥居があった場所には石碑が建っているので興味のある方は一度足を運んでみるといいかもです!

熱田神宮を楽しく参拝しよう!

今回の記事は江戸時代の熱田神宮ということで

なかなか想像できない部分を過去の資料を元にイメージしやすくまとめてみました。

もし興味を持ってもらえたらこの記事を片手に熱田参拝を楽しんでみてください!

他にも現在の熱田神宮境内のおすすめ参拝ルートも提案しているので

こちらの記事も参考にしてみてください!

ご利益のある参拝コースはコレ!熱田神宮を200%楽しむための歩き方

ご利益のある参拝コースはコレ!熱田神宮を200%楽しむための歩き方