〜 由緒 〜

皇大神宮 内宮は伊勢神宮を構成する神社の一つとなっており、

三重県伊勢市に鎮座する「八咫鏡」を御神体とした日本の最高神「天照大御神」をお祀りする神社です。

伊勢神宮は伊勢志摩半島に点在する125社の総称をいい、正式には「神宮」のみの呼称となっています。

日本全国に8万8,000社ほどある全ての神社の頂点に位置する最高の別格宮と位置づけされ

日本国民の総氏神となっています。

創建は、垂仁天皇26年(紀元前4年)と言われ、

元々、宮中にあった八咫鏡を倭姫命が近畿・東海を旅して周り、

お祀りするより良い場所として決まったのがこの地だと言われています。

それ以来、天照大御神の祭事は未婚の皇族の女性が行うようになり、

天武天皇の時代には「斎宮」という制度が確立され、南北朝の時代まで天皇の代わりに祭事を司ってきました。

内宮では毎年数多くの祭事が行われているがその中で最も重要な祭事が「神嘗祭」となっています。

神嘗祭は、その年に収穫された新穀(初穂)を天照大神に奉げる感謝祭となっていて

これは古来より日本人が神様に対して祈り・感謝してきた最も原始的なお祭りです。

太陽神である天照大御神の恵みによって稲穂が育ち、豊かに生活することができることを表した祭事です。

そのため、内宮の建築様式は古代日本人が食料の倉庫として使っていたとされる「高床倉庫」を起源とした茅葺き屋根の神明造となっています。

時代によって他の神社では瓦屋根や銅板屋根などが使われるようになっていく中、

古代日本人の原始を大切にした尊ぶべき社殿でもあります。

また、20年に一度行われる式年遷宮によって度々新しく生まれ変わりその威厳を保ち続けています。

伊勢神宮には内宮の他に外宮と呼ばれるもう一つの重要な神社があります。

豊受大神宮といい、内宮に鎮座する天照大御神の食事のお世話をするために「豊受大神」をお招きし、伊勢神宮ではこの内宮と外宮が二つで一つという考え方もあります。

創建から2000年以上の歴史がある中で、現在も我々日本人の心の拠り所になっていることは語らずしも理解できることではないでしょうか。

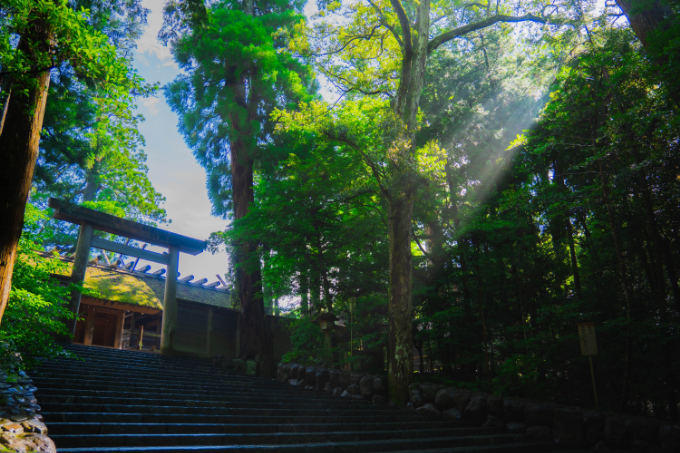

境内写真

| 所在地 | 三重県伊勢市宇治館町1 |

| 御神体 | 八咫鏡 |

| 創建 | 垂仁天皇26年 |

| 本殿の様式 | 唯一神明造 |

| 社格等 | 皇大神宮 正宮・式内大社 |

| 御祭神 | 天照坐皇大御神 |

| 御朱印 |  |

| 神事 / 祭事 |

|

| アクセス |

車の場合 伊勢自動車道「伊勢IC」から4.0km 約13分 公共交通機関の場合 近鉄鳥羽線「五十鈴川駅」から2.4km 徒歩約34分 |

| 参拝時間 |

1月・2月・3月・4月・9月 5月・6月・7月・8月 10月・11月・12月 |

| 授与所・社務所 |

午前6時~参拝終了時間まで |

| 電話番号 | 0596-24-1111 |

| 公式HP | https://www.isejingu.or.jp/ |

| 神紋 |  |